"ordo ab chao"

Aníbal Brizuela

GALERIE CHRISTIAN BERST

3-5, passage des gravilliers 75003 paris+33 (0) 1 53 33 01 70 e-mail:

6 june > 13 juily, 2019

|

|

|

|

|

|

Aníbal Brizuela recently died in Argentina, at the age of 84, after spending more than half a century at a psychiatric hospital. Still little known in this part of the world, he is nonetheless the major figure of the Argentine Art Brut scene and his fame has, over there, surpassed the circle of the few specialists in this area. His body of work has thus been the object of numerous exhibits in prestigious contemporary art spaces, a full-length documentary and, more recently, a monograph.

He had no known family and the circumstances leading him to spend forty years among more than seven hundred other patients at the Oliveros psychiatric hospital remain obscure. The genesis of his creation is all the same immemorial and it is only thanks to the late recognition of his work and the sale of works that resulted from it that he would spend the last decade of his life in a small, more welcoming therapeutic community.

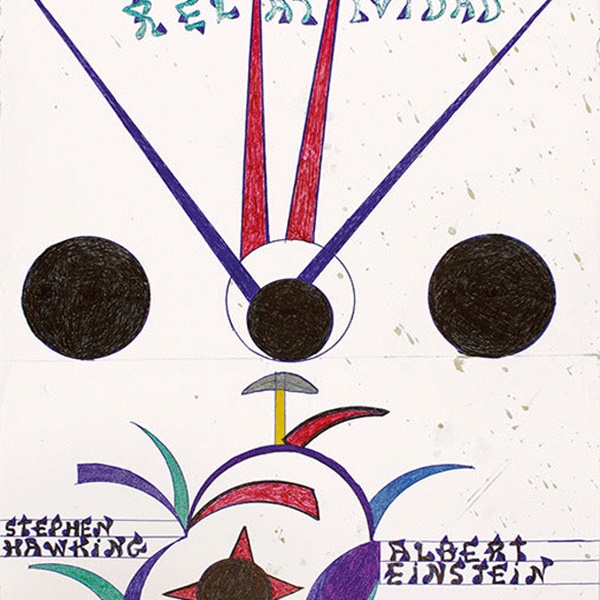

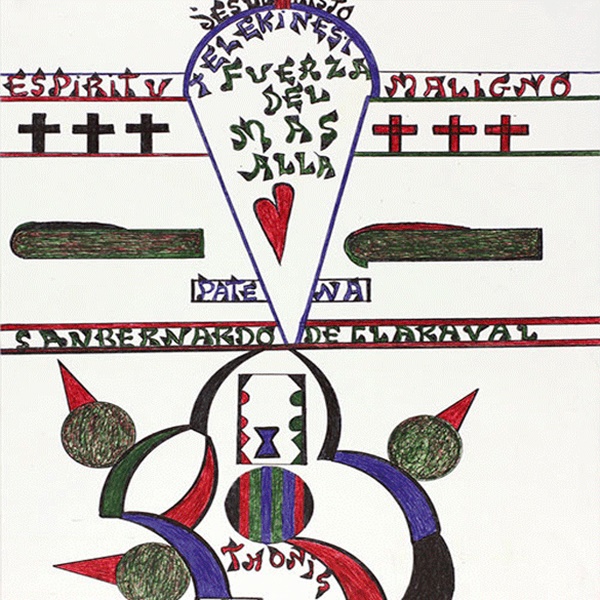

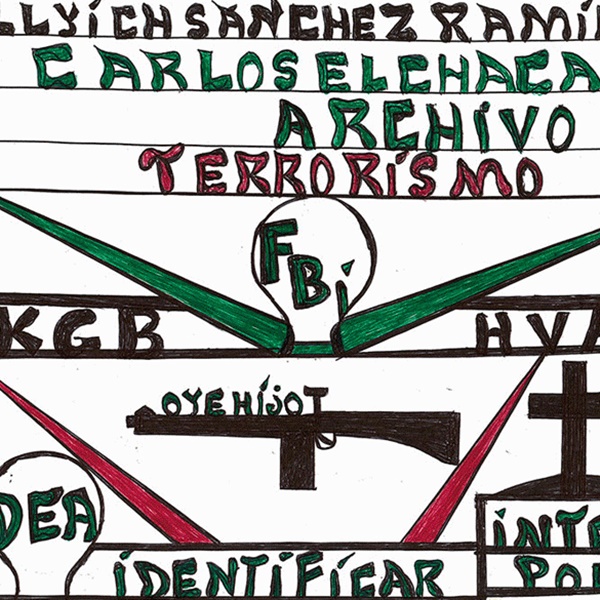

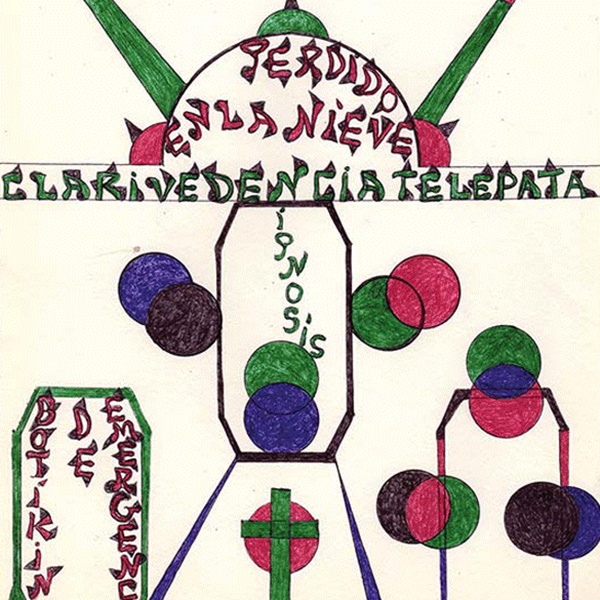

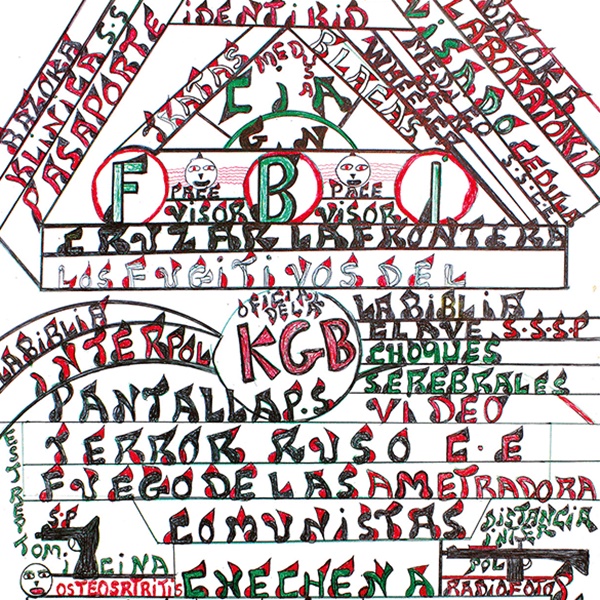

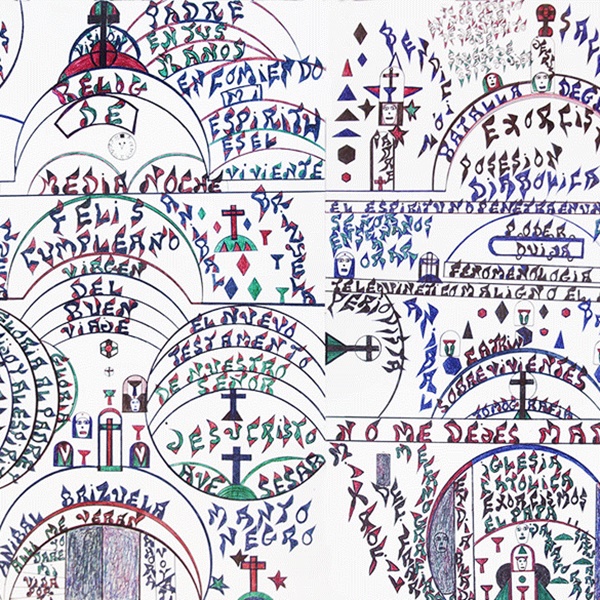

What was Aníbal’s particularity? If his method initially revealed an element of Dazibao—since above all, he was seeking to call out to the passerby by presenting his drawings in the hallways of the hospital—the subtly uncentered geometric patterns, like a sharp typography, manifestly revealed a more private formal grammar, if not outright abstruse. For Brizuela cultivated the art of omission, emphasizing words and acronyms, often without any obvious link, at times threatening, at times invocative. Meanwhile the drawings that emerge from his small, personal library of icons—arms, crosses, coffins, syringes, heads—underscore the point. Without really revealing if this polysemous profusion is meant to convey the disorder of the world, or if these antagonisms that rattle him were rather the reflection of the disorder from which Aníbal sought to free himself through incantation. Unless it was only a form of highly poetic resilience. mixing the Black Virgin, called on here and there, to the memory of an otherworldly experience that the artist had when he was younger: “One day, I was fishing at the edge of the river and I saw a flying saucer. […] I looked at my fishing rod and when I lifted my eyes, it was no longer there. […] When I closed my eyes, the sanctuary appears. The dogs don’t go in. The lights go out and the doors open. Inside, the forms. They move on their own. They are connected and they connect me.”

Pour la première exposition monographique que nous consacrons à cette figure majeure de l’art brut argentin qu’est Anibal Brizuela (1935-2019), nous présentons un ensemble inédit d’une quarantaine de ses œuvres sibyllines. Entre dénonciation et exaltation, Brizuela remet de l’ordre dans son chaos apparent, faisant ainsi singulièrement écho au travail de l’artiste péruvien John Ricardo Cunningham (1918-1991) que nous présentons dans le cabinet de curiosité.

Aníbal Brizuela vient de s’éteindre en Argentine, à l’âge de 84 ans, après plus d’un demi-siècle d’internement psychiatrique. Encore peu connu sous nos latitudes, il est pourtant la figure majeure de l’art brut argentin et sa renommée a dépassé, là-bas, le cercle des seuls spécialistes de ce domaine. Son œuvre a ainsi fait l’objet de plusieurs expositions dans des haut-lieux d’art contemporain, d’un long métrage documentaire et, plus récemment, d’une monographie.

On ne lui connaissait aucune famille et les circonstances l’ayant conduit à passer quarante années parmi plus de sept-cents autres patients à l’hôpital psychiatrique d’Oliveros demeurent obscures. La genèse de sa création est tout autant immémoriale et ce n’est qu’à la faveur de sa reconnaissance tardive, et des ventes d’œuvres qui en ont découlé, qu’il passera la dernière décennie de sa vie dans une petite communauté thérapeutique plus accueillante.

Quelle était l’idiosyncrasie d’Aníbal ? Si la démarche relevait initialement du dazibao - puisqu’il cherchait avant tout à interpeler le passant en affichant ses dessins dans les couloirs de l’hôpital - les motifs géométriques subtilement décentrés, comme la typographie acérée, relevaient manifestement d’une grammaire formelle plus privée. Pour ne pas dire absconse. Car Brizuela cultivait l’ellipse, scandant des mots et des acronymes, souvent sans lien apparent, tantôt menaçants, tantôt invocatoires. Tandis que les dessins surgis de sa petite iconothèque personnelle - armes, croix, cercueils, seringues, têtes – en soulignaient le propos.

Sans que l’on sache vraiment si ce foisonnement polysémique devait rendre compte du désordre du monde, ou si ces antagonismes qui l’ébranlent n’étaient pas davantage le reflet du trouble dont Aníbal cherchait à se libérer par la conjuration. À moins que ce ne fut une forme de résilience hautement poétique, mêlant la Vierge noire, convoquée ici ou là, au souvenir de l’expérience extraterrestre que l’artiste fit, plus jeune :

« Un jour, je pêchais au bord de la rivière et j’ai vu une soucoupe volante. (…) J’ai regardé ma canne à pêche et lorsque j’ai relevé les yeux, elle n’était plus là. (…) Quand je ferme les yeux, le sanctuaire apparaît. Les chiens n’entrent pas. Les lumières s’éteignent et les portes s’ouvrent. À l’intérieur, les formes. Elles bougent toutes seules. Elles sont connectées et elles me connectent. »

BIOGRAPHIE

Interné au centre psychiatrique d’Oliveros dans la province Santa Fe en 1963, on sait peu de choses de la vie antérieure de l’Argentin Aníbal Brizuela. Né dans la province de Buenos Aires en 1935, ce petit homme maigre a mené pendant quarante ans une vie austère au sein de l’hôpital, aidant le personnel de l’hôpital avec leurs tâches quotidiennes et se consacrant, subrepticement, à ses dessins aux stylos à bille colorés sur des papiers trouvés ou des boîtes de médicaments. Si ses dessins-oracles évoquent le dazibao chinois, ceci n’est pas uniquement dû au fait qu’il les affiche volontiers un peu partout dans l’hôpital. Chargés de références et symboles mystiques ou politiques, ponctués d’allusions à l’actualité, ses dessins très structurés frappent à la fois par leur caractère sibyllin et leur liberté formelle.

Ce n’est qu’en 2003, lorsqu’il rencontre Fabiana Imola, dirigeante de l’espace culturel de l’hôpital, que Brizuela commence à disposer d’un cadre de promotion et de stimulation pour le développement de son œuvre plastique, non seulement en ce qui concerne le soin et la réunion de ses dessins, mais aussi à travers le commissariat de nombreuses expositions et leur insertion dans différents espaces d’art contemporain en Argentine. S’il n’aura jamais répondu à l’invitation de se joindre aux autres patients pour dessiner, il accepte cependant de présenter ses œuvres, dès 2005, au salon d’art contemporain ArteBA à Buenos Aires qui attirera l’attention de nombreux collectionneurs et galeries d’art nationaux et internationaux.

Dans son long-métrage Tanke Papi (2010), Rubén Plataneo (Muertes indebidas, 2005) part à la recherche du passé de l’artiste et tente de déchiffrer l’énigme du sens de ses dessins. En 2017, l’ouvrage Espiritu que vuelve regroupe certains des textes d’Aníbal dans lesquels il relate ses expériences télékinétiques, la vision d’une soucoupe volante et d’un temple descendant du ciel et que personne d’autre que lui ne serait capable de percevoir. Dans une mini-autobiographie fragmentaire, Aníbal nous explique : « J’écris toujours aux stylos billes. Je sais déchiffrer les formes mais elles ont peur. (…) En concentrant l’esprit, en faisant la force mentale, je commence à voir et à écrire. Quand j’écris, je ne ressens rien. Je me concentre. Je n’arrête pas de penser à ce livre. Quand les mines de mes stylos sont vides, je les jette dans l’arbre pour protéger les animaux qui s’y nourrissent. »

He had no known family and the circumstances leading him to spend forty years among more than seven hundred other patients at the Oliveros psychiatric hospital remain obscure. The genesis of his creation is all the same immemorial and it is only thanks to the late recognition of his work and the sale of works that resulted from it that he would spend the last decade of his life in a small, more welcoming therapeutic community.

What was Aníbal’s particularity? If his method initially revealed an element of Dazibao—since above all, he was seeking to call out to the passerby by presenting his drawings in the hallways of the hospital—the subtly uncentered geometric patterns, like a sharp typography, manifestly revealed a more private formal grammar, if not outright abstruse. For Brizuela cultivated the art of omission, emphasizing words and acronyms, often without any obvious link, at times threatening, at times invocative. Meanwhile the drawings that emerge from his small, personal library of icons—arms, crosses, coffins, syringes, heads—underscore the point. Without really revealing if this polysemous profusion is meant to convey the disorder of the world, or if these antagonisms that rattle him were rather the reflection of the disorder from which Aníbal sought to free himself through incantation. Unless it was only a form of highly poetic resilience. mixing the Black Virgin, called on here and there, to the memory of an otherworldly experience that the artist had when he was younger: “One day, I was fishing at the edge of the river and I saw a flying saucer. […] I looked at my fishing rod and when I lifted my eyes, it was no longer there. […] When I closed my eyes, the sanctuary appears. The dogs don’t go in. The lights go out and the doors open. Inside, the forms. They move on their own. They are connected and they connect me.”

Pour la première exposition monographique que nous consacrons à cette figure majeure de l’art brut argentin qu’est Anibal Brizuela (1935-2019), nous présentons un ensemble inédit d’une quarantaine de ses œuvres sibyllines. Entre dénonciation et exaltation, Brizuela remet de l’ordre dans son chaos apparent, faisant ainsi singulièrement écho au travail de l’artiste péruvien John Ricardo Cunningham (1918-1991) que nous présentons dans le cabinet de curiosité.

Aníbal Brizuela vient de s’éteindre en Argentine, à l’âge de 84 ans, après plus d’un demi-siècle d’internement psychiatrique. Encore peu connu sous nos latitudes, il est pourtant la figure majeure de l’art brut argentin et sa renommée a dépassé, là-bas, le cercle des seuls spécialistes de ce domaine. Son œuvre a ainsi fait l’objet de plusieurs expositions dans des haut-lieux d’art contemporain, d’un long métrage documentaire et, plus récemment, d’une monographie.

On ne lui connaissait aucune famille et les circonstances l’ayant conduit à passer quarante années parmi plus de sept-cents autres patients à l’hôpital psychiatrique d’Oliveros demeurent obscures. La genèse de sa création est tout autant immémoriale et ce n’est qu’à la faveur de sa reconnaissance tardive, et des ventes d’œuvres qui en ont découlé, qu’il passera la dernière décennie de sa vie dans une petite communauté thérapeutique plus accueillante.

Quelle était l’idiosyncrasie d’Aníbal ? Si la démarche relevait initialement du dazibao - puisqu’il cherchait avant tout à interpeler le passant en affichant ses dessins dans les couloirs de l’hôpital - les motifs géométriques subtilement décentrés, comme la typographie acérée, relevaient manifestement d’une grammaire formelle plus privée. Pour ne pas dire absconse. Car Brizuela cultivait l’ellipse, scandant des mots et des acronymes, souvent sans lien apparent, tantôt menaçants, tantôt invocatoires. Tandis que les dessins surgis de sa petite iconothèque personnelle - armes, croix, cercueils, seringues, têtes – en soulignaient le propos.

Sans que l’on sache vraiment si ce foisonnement polysémique devait rendre compte du désordre du monde, ou si ces antagonismes qui l’ébranlent n’étaient pas davantage le reflet du trouble dont Aníbal cherchait à se libérer par la conjuration. À moins que ce ne fut une forme de résilience hautement poétique, mêlant la Vierge noire, convoquée ici ou là, au souvenir de l’expérience extraterrestre que l’artiste fit, plus jeune :

« Un jour, je pêchais au bord de la rivière et j’ai vu une soucoupe volante. (…) J’ai regardé ma canne à pêche et lorsque j’ai relevé les yeux, elle n’était plus là. (…) Quand je ferme les yeux, le sanctuaire apparaît. Les chiens n’entrent pas. Les lumières s’éteignent et les portes s’ouvrent. À l’intérieur, les formes. Elles bougent toutes seules. Elles sont connectées et elles me connectent. »

BIOGRAPHIE

Interné au centre psychiatrique d’Oliveros dans la province Santa Fe en 1963, on sait peu de choses de la vie antérieure de l’Argentin Aníbal Brizuela. Né dans la province de Buenos Aires en 1935, ce petit homme maigre a mené pendant quarante ans une vie austère au sein de l’hôpital, aidant le personnel de l’hôpital avec leurs tâches quotidiennes et se consacrant, subrepticement, à ses dessins aux stylos à bille colorés sur des papiers trouvés ou des boîtes de médicaments. Si ses dessins-oracles évoquent le dazibao chinois, ceci n’est pas uniquement dû au fait qu’il les affiche volontiers un peu partout dans l’hôpital. Chargés de références et symboles mystiques ou politiques, ponctués d’allusions à l’actualité, ses dessins très structurés frappent à la fois par leur caractère sibyllin et leur liberté formelle.

Ce n’est qu’en 2003, lorsqu’il rencontre Fabiana Imola, dirigeante de l’espace culturel de l’hôpital, que Brizuela commence à disposer d’un cadre de promotion et de stimulation pour le développement de son œuvre plastique, non seulement en ce qui concerne le soin et la réunion de ses dessins, mais aussi à travers le commissariat de nombreuses expositions et leur insertion dans différents espaces d’art contemporain en Argentine. S’il n’aura jamais répondu à l’invitation de se joindre aux autres patients pour dessiner, il accepte cependant de présenter ses œuvres, dès 2005, au salon d’art contemporain ArteBA à Buenos Aires qui attirera l’attention de nombreux collectionneurs et galeries d’art nationaux et internationaux.

Dans son long-métrage Tanke Papi (2010), Rubén Plataneo (Muertes indebidas, 2005) part à la recherche du passé de l’artiste et tente de déchiffrer l’énigme du sens de ses dessins. En 2017, l’ouvrage Espiritu que vuelve regroupe certains des textes d’Aníbal dans lesquels il relate ses expériences télékinétiques, la vision d’une soucoupe volante et d’un temple descendant du ciel et que personne d’autre que lui ne serait capable de percevoir. Dans une mini-autobiographie fragmentaire, Aníbal nous explique : « J’écris toujours aux stylos billes. Je sais déchiffrer les formes mais elles ont peur. (…) En concentrant l’esprit, en faisant la force mentale, je commence à voir et à écrire. Quand j’écris, je ne ressens rien. Je me concentre. Je n’arrête pas de penser à ce livre. Quand les mines de mes stylos sont vides, je les jette dans l’arbre pour protéger les animaux qui s’y nourrissent. »

|

Aníbal Brizuela |

Vernissage :

Thursday 6 June from 6 to 9 pm

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

anibal brizuela : ordo ab chao, textes de anne-laure peressin, et al., bilingue (FR/EN),

éd. christian berst art brut, paris, 2019.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION

anibal brizuela : ordo ab chao, textes de anne-laure peressin, et al., bilingue (FR/EN),

éd. christian berst art brut, paris, 2019.

mpefm

FRANCE art press release

Opening Hours :

tuesday - saturday from 2 - 7 pm

QR of this press release

in your phone, tablet